哈希算法原理解析,如何利用哈希函数预测博彩走势李安凭啥让中外观众都为他的电影买单?

2025-08-07哈希算法,SHA256,哈希函数,加密哈希,哈希预测/哈希算法是博彩游戏公平性的核心,本文详细解析 SHA256 哈希函数的运作原理,并提供如何通过哈希技术进行博彩预测的方法!他的作品不仅让西方观众为武侠片疯狂,《卧虎藏龙》将东方武侠推向了国际,也让全球观众在《断背山》中感受到了细腻的情感力量,而《少年派的奇幻漂流》则将深奥的哲学思考用视觉语言展现出来,成为跨文化的经典之作。

那么,李安的电影究竟为何能打破文化壁垒,赢得中外观众的认可呢?我们不妨从大陆学术界的研究中挖掘一下其中的奥秘。

李安的电影,仿佛是一部随时能翻开、流动的中国文化手册,但他从不以生硬的方式去“灌输文化”。例如,“父亲三部曲”《推手》《喜宴》《饮食男女》,虽然表面上是讲述家庭琐事,探讨的是中国式的亲情与家长里短,但其中蕴含着深刻的中式伦理与文化精髓。

在《饮食男女》中,父亲用高超的厨艺来维系家庭关系,看似平凡的家庭聚餐,却揭示了复杂的亲情与温暖。即便西方观众不了解中式烹饪,但依然能感受到浓浓的亲情,这就是李安电影的魅力所在。

而在《卧虎藏龙》里,他将传统武侠拍出了新的高度。竹林中的决斗、玉娇龙的叛逆、李慕白的隐忍,表面看是东方武侠的浪漫,实则探讨了自由与束缚、欲望与道义等人类共通的主题。这种对人性深刻的剖析,让西方观众看到了更为深邃的东方文化,而非停留在简单的功夫特效上。

李安深知,传统文化的魅力并非依靠堆砌的符号,而是在全球普遍能够理解的“情感故事”中传递出“根”的文化。他的电影不仅有“文化基因”,更融入了“文化混血”元素,让它们在国际化的背景下熠熠生辉。

例如,在《喜宴》中,男主角是一个同性恋者,面临与传统家庭观念的冲突。这种冲突其实正是中西文化在身份认同上的碰撞,而西方观众能看到东方家庭对“传宗接代”的执着,东方观众则能感受到西方社会对个人选择的包容。正是这种双向文化的展示,让观众在电影中找到了共鸣。

在他的英语电影中,李安也巧妙地融入了“隐性中国文化”。例如,《断背山》看似是讲述美国西部的同性恋爱情,但其中那份隐忍与克制,正是东方文化的影像;而在《少年派的奇幻漂流》中,关于信仰与生命的哲学思考,也暗藏着东方对生命的尊敬与敬畏。

李安从未高调标榜自己是“中国导演”,然而他骨子里的文化基因让他的电影兼具了西方叙事的流畅性和东方神韵的独特性。这种“润物细无声”的文化输出,比空洞的口号更具力量,也为全球观众提供了一种文化的共识。

此外,李安非常擅长调动观众的情感,他对好莱坞的叙事逻辑十分了解,镜头紧凑、节奏恰到好处。而《少年派的奇幻漂流》中的视觉特效和紧密的故事结构,展现了商业片应有的观赏性。但他也并未忽视细节中的东方美学——《卧虎藏龙》中那幅幅山水画意境的镜头,服饰的配色,每一帧都是中式美学的极致呈现,令西方观众在享受视觉盛宴时,不自觉地被东方魅力吸引。

“家庭三部曲”则恰到好处地将好莱坞成熟的叙事手法与东方家庭伦理结合,细腻的镜头语言下,是传统中国家庭中的情感波动。没有强烈的冲突,却用最细微的细节戳中了观众的内心。正是这种“中西合璧”的风格,使得他的电影能够进入国际主流院线,同时不失民族特色。

在类型片领域,李安则是当之无愧的“破局者”。《卧虎藏龙》打破了传统武侠片靠打斗场面吸引观众的惯例,注入爱情和哲学的元素,让武侠片从此有了深度;而《断背山》则去除了同性恋题材中的猎奇色彩,专注于描绘纯粹的情感,让这一题材从边缘走向了主流。

李安懂得如何在成熟的类型片框架中加入新元素,让作品既具备商业片的吸引力,又不失作者电影的独特性。这种平衡手法让他的电影不仅能够获得奥斯卡奖项,破纪录票房,还能经得起专业的艺术分析,为华语电影开辟了商业与艺术的双重道路。

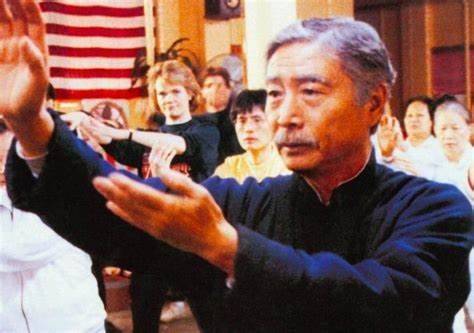

李安电影中的父亲形象,一直不是传统的权威象征,而是中西文化碰撞下的复杂人物。无论是《推手》中的太极拳大师,还是《饮食男女》中的父亲,李安通过细腻的家庭故事,重新解构和重塑了父亲的形象,暗示着传统文化如何在现代社会中经历冲突与变迁。

李安的两部作品《喜宴》和《断背山》使得他在性别议题上备受关注。对于同性恋题材,他从不利用噱头,而是将其置于文化冲突的背景中进行深刻探讨。《喜宴》展现了传统家庭观念与现代性取向的碰撞,而《断背山》则让同性之爱呈现出纯粹与隐忍,让观众忘记性别,只看到爱情的坚韧与美丽。

《色戒》更为深刻地探讨了性别、权力和政治的复杂关系,将身体作为权力博弈的载体。李安的厉害之处在于,他能够把这些敏感议题拍得细腻且不做作,在情感的共鸣中让观众思考更深层次的社会与文化问题。

大陆学术界对李安的研究也早已达到了近三百篇的规模,从《卧虎藏龙》到《色戒》,他的每一部作品都被深入剖析。有学者认为他是传统文化的“守护使者”,让世界看到了中国文化的深度;也有人从后殖民的角度分析他的“隐性文化”,认为这其实是西方视角下的东方幻想;还有人从女性主义、酷儿理论等切入,解读他电影中的性别政治。

然而,学术研究也并非没有缺陷。一些讨论要么过于民族主义,要么采取过于激进的后殖民批判,缺乏对电影文本的深入分析。而李安电影中的“离散文化”和“文化混杂”也还未得到充分的探讨。未来的研究,或许应当跳出非黑即白的框架,用更为开放的视角来解析李安如何在文化夹缝中走出一条独特的道路。

李安的电影就像一座桥梁,连接着中国传统文化和全球观众。他从未想着“征服”谁,而是通过每一个用心讲述的故事,让东西方文化在镜头中交融与共鸣。大陆学术界的研究,不仅是对李安成就的解读,更是对华语电影未来可能性的探讨。

期待更多华语导演能够像李安一样,找到属于自己的“平衡术”,让世界在电影中看到中国的丰富多样。